Lexikon der Blankwaffen und Schutzwaffen

Diese Kategorie bietet Ihnen fundierte Informationen rund um das Thema Blankwaffen. Ziel dieses Lexikons ist es, nach und nach eine umfassende Übersicht über die verschiedensten historischen Waffentypen zu erstellen – von Säbeln, Dolchen, Schwertern und Degen bis hin zu Faschinenmessern, Bajonetten, Seitengewehren und Stangenwaffen.

Die Einträge sind bewusst allgemein gehalten und werden kontinuierlich erweitert und detaillierter ausgearbeitet, sobald es die Zeit erlaubt. Jeder Begriff wird klar erklärt und im historischen sowie funktionalen Kontext eingeordnet – ideal für Sammler, Historiker und Interessierte.

Schauen Sie regelmäßig vorbei – das Lexikon wächst Schritt für Schritt zu einem vollständigen Nachschlagewerk für Blankwaffen und Schutzwaffen aller Art.

Das Schwert

Das Schwert gehört – neben dem Dolch – zu den ältesten bekannten Blankwaffen der Menschheitsgeschichte. Es entwickelte sich bereits in der Bronzezeit aus dem Dolch und zeichnet sich durch eine Gesamtlänge von über 40 cm aus. Typischerweise besitzt das klassische Schwert eine zweischneidige, gerade Klinge. Eine Ausnahme bildet das Krummschwert, das als Vorläufer des Säbels gilt.

Vielseitige Waffe für Hieb und Stich

Das Schwert war sowohl für Hieb als auch Stich geeignet und blieb bis ins 15. Jahrhundert eine der bedeutendsten Nahkampfwaffen Europas. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich zahlreiche Varianten – angepasst an spezifische Einsatzbereiche und Kampftechniken.

-

Einhändige, zweihändige und anderthalbhändige Schwerter

-

Breite Klingen mit abgerundeter Spitze für den Hieb

-

Schmale, spitze Klingen wie das Bohrschwert, speziell für den Stich

Vielfältige Ausführungen von Knauf und Klinge

Besonderes Augenmerk verdient der Knauf: Er diente nicht nur als Gegengewicht zur Klinge und zur Stabilisierung durch den vernieteten Angel, sondern war auch ein wichtiges Gestaltungselement. Je nach Epoche, Kulturkreis und sozialem Status konnte der Knauf individuell verziert und geformt sein.

Symbol des Rittertums

Im Mittelalter war das Schwert – zusammen mit dem Schild – nicht nur Waffe, sondern auch ein Statussymbol. Es galt als Zeichen des Adels und war untrennbar mit der Kultur und dem Selbstverständnis des Rittertums verbunden.

Ritterschwert und Wikingerschwert

Das Wikingerschwert war die charakteristische Hiebwaffe der nordischen Kriegerkultur vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Es stellt eine Weiterentwicklung des spätantiken Spathas dar und war vor allem im frühmittelalterlichen Skandinavien sowie im Frankenreich und in angelsächsischen Gebieten verbreitet.

Typische Merkmale:

-

Kurze, breite Klinge, meist 70–90 cm lang

-

Beidseitig geschliffen mit geradem Klingenprofil

-

Häufig mit Hohlschliff und kunstvoller Schmiedemarkierung

-

Kurzer Griff, oft mit markantem Knauf in Parabel- oder Dreipassform

-

Schlichte Parierstange, gerade oder leicht nach unten gebogen

Wikingerschwerter wurden meist einhändig geführt und in Kombination mit einem Rundschild verwendet. Sie waren ideal für kraftvolle Hiebe in enger Formation – weniger für gezielte Stiche.

Viele erhaltene Exemplare zeigen reich verzierte Knäufe und Griffpartien – ein Hinweis auf die hohe symbolische Bedeutung der Waffe innerhalb der Wikingerkultur.

Die gotischen Ritterschwerter des 13. bis 15. Jahrhunderts spiegeln die Weiterentwicklung mittelalterlicher Schwertformen wider – sowohl in Bezug auf Funktionalität als auch auf gestalterische Elemente. Sie wurden den veränderten Anforderungen der Plattenrüstung und der sich wandelnden Kampftechniken angepasst.

Charakteristische Merkmale:

-

Schlankere Klingenform, oft rhomboidischer Querschnitt für effektive Stiche

-

Häufig mit verjüngter Spitze (Spitzklinge) zum Durchdringen von Rüstungen

-

Komplexere Parierstangen, manchmal leicht gebogen oder spitz auslaufend

-

Knäufe in verschiedenen Formen

Diese Schwerter wurden zunehmend auch zweihändig geführt, insbesondere bei speziellen Turnier- oder Fußkampfschwertern. Neben ihrer Funktion im Kampf galten sie als Statussymbol des Ritterstandes – oft mit Wappen, Inschriften oder religiösen Motiven geschmückt.

Für Sammler historischer Blankwaffen

Sowohl Wikingerschwerter als auch gotische Ritterschwerter zählen zu den bedeutendsten Schwerttypen der europäischen Geschichte. Ihre jeweilige Formensprache, ihr militärischer Einsatz und ihre kulturelle Symbolik machen sie zu besonders begehrten Sammlerstücken.

In unserem Shop finden Sie regelmäßig gut erhaltene Originale und seltene Typen – jedes mit eigenem geschichtlichem Hintergrund.

Der Anderthalbhänder ( Bastardschwert )

Der Anderthalbhänder, auch bekannt als Bastardschwert, stellt eine Übergangsform zwischen dem einhändigen Schwert und dem Zweihänder dar. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass er sowohl mit einer als auch mit zwei Händen geführt werden kann – je nach Bedarf im Kampf.

Typische Merkmale:

-

Gesamtlänge: ca. 110–130 cm

-

Klingenlänge: meist 85–100 cm

-

Griffstück: lang genug für eine zweite Hand, jedoch kürzer als beim klassischen Zweihänder

-

Gewicht: ca. 1,5 bis 2 kg

Der Anderthalbhänder kam vor allem im späten Mittelalter (14.–15. Jahrhundert) zum Einsatz und war aufgrund seiner Vielseitigkeit bei Rittern und schwer gepanzerten Kämpfern sehr beliebt. In engen Formationen konnte er einhändig mit Schild oder Dolch geführt werden, in der offenen Feldschlacht bot die Zweihandführung zusätzliche Wucht und Reichweite.

Durch seinen ausgewogenen Aufbau war der Anderthalbhänder eine effektive Nahkampfwaffe, die Hiebkraft mit Präzision und Flexibilität verband. Er gilt heute als einer der am besten ausbalancierten Schwerttypen der mittelalterlichen Kampfkunst.

Der Bidenhänder bzw. Zweihänder Schwert

Der Zweihänder, auch bekannt als Bidenhänder, ist eine imposante Blankwaffe, die vor allem im 16. Jahrhundert von Landsknechten geführt wurde. Seine Größe, Reichweite und Durchschlagskraft machten ihn zu einer der gewaltigsten Hiebwaffen des Spätmittelalters – sowohl im Kampf als auch als Symbol militärischer Stärke.

Typische Merkmale:

-

Gesamtlänge: meist zwischen 160–180 cm

-

Durchschnittliches Gewicht: ca. 2,5 kg bis 4 kg, selten auch darüber

-

Zweihändige Führung zwingend erforderlich

-

Lange Parierstange, häufig mit Parierhaken zur Klingenführung

-

Verwendung als Angriffswaffe gegen Pikeniere oder zur Formationstrennung

Trotz ihrer Größe waren viele Zweihänder – insbesondere für den aktiven Feldeinsatz – erstaunlich gut ausbalanciert, was präzise Hiebe mit voller Körperführung ermöglichte. Neben funktionalen Kampfwaffen existierten auch aufwendig verzierte Repräsentationsschwerter, etwa für Ehrenwachen oder zeremonielle Zwecke.

Vom Schiavonesca zur Schiavona – Entwicklung einer einzigartigen Blankwaffe

Die Schiavonesca und ihre Weiterentwicklung, die Schiavona, gehören zu den charakteristischsten Schwertformen der Spätrenaissance. Beide Waffentypen stehen exemplarisch für die Bewaffnung der Balkanvölker im Dienst westlicher Armeen, insbesondere Venedigs, und verkörpern den Übergang vom spätmittelalterlichen Kampfschwert zur barocken Hiebwaffe mit ausgeprägtem Handschutz.

Die Schiavonesca – Balkanschwert der Spätzeit

Die Schiavonesca (ital. „Schwert der Slawen“) entstand vermutlich im 15. Jahrhundert und wurde vor allem von slawischen Söldnern – sogenannten Schiavoni – in Diensten der Republik Venedig getragen. Typisch ist:

-

Eine gerade, zweischneidige Klinge, oft mit zentralem Hohlschliff

-

Ein markanter Knauf, meist flach und scheibenförmig

-

Ein einfacher Parierbügel, teils leicht gekrümmt

Die Waffe war robust, führig und für den militärischen Einsatz im südosteuropäischen Raum konzipiert – ein funktionales Schwert mit spätmittelalterlichem Charakter.

Die Schiavona – Renaissance-Schwert mit Korbgefäß

Im 16. bis frühen 17. Jahrhundert entwickelte sich daraus die Schiavona, eine aufwendigere, stark venetianisch geprägte Weiterentwicklung. Typisch sind:

-

Komplexes Korbgefäß aus Metallbändern zum Schutz der Hand

-

Gerade, breite Klinge, teils noch mit Hohlschliff

-

Häufig ein „Katzenkopfknauf“ (typisch für venezianische Varianten)

-

Verbreitet unter venezianischen Elitetruppen und Offizieren

Die Schiavona verband Funktionalität mit Repräsentation und war damit nicht nur Waffe, sondern auch Statussymbol. Ihr aufwendiges Gefäßdesign diente dem Handschutz, war aber zugleich Ausdruck der Mode und Ästhetik der Renaissance.

Bedeutung für Sammler

Heute sind sowohl Schiavonesca- als auch Schiavona-Schwerter äußerst gesuchte Sammlerstücke, die durch ihre ungewöhnliche Herkunft, ihr historisches Umfeld und ihre handwerkliche Ausführung bestechen. Besonders originale Schiavone mit unversehrtem Korbgefäß sind rar und begehrt.

In unserem Shop finden Sie regelmäßig besondere Stücke mit Wurzeln im südosteuropäischen Raum – jedes ein Zeugnis bewegter Militärgeschichte zwischen Ost und West.

Der Säbel,

ist bereits seit dem 2. Jahrtausend vor Christi im Orient bekannt. Der Säbel zeichnet sich durch seine einschneidige gekrümmte Klinge aus. Der Klingenort kann bis zu 30cm zweischneidig geschliffen sein um beim Rückhandschlag entsprechend wirkungsvoll zu sein. Außerdem ist typisch für einen Säbel, dass er ein im Vergleich zum Schwert abgeknicktes Griffende besitzt bzw. die Angel gebogen ist. Bei, als Krummschwertern bezeichneten Waffen ist das meist nicht der Fall.

In Europa verbreitete sich der Säbel wahrscheinlich durch Ungarn etwa zur Zeit des 8.Jahrhunderts. Vermutlich wurde er durch die Awaren in Ungarn bekannt. Frühe ungarische Säbel aus dem 9. Und 10. Jahrhundert besitzen bereits die oben genannten typischen Merkmale.

Die größte Verbreitung bis ins 17. Jahrhundert genoss der Säbel im Orient und in Teilen Osteuropas. Durch die massiven Schutzwaffen Mittel- und Westeuropas hatte der leichtere Säbel im Vergleich zum Schwert kaum eine Daseinsberechtigung da er relativ wirkungslos war. Das änderte sich erheblich als die Blütezeit der schweren Rüstungen zu Ende war und der Halbharnisch und später sogar nur noch der Kürass als ausrechend empfunden wurden. um sich zu schützen, gelangte der Säbel zu großer Beliebtheit. In der Hand, eines im Umgang damit geübten Kämpfers verursacht ein Säbel durch die gekrümmte Klinge und damit einhergehende Schnittwirkung schreckliche Wunden. Im Gegensatz dazu war das Reitschwert durch seine höhere Masse und geraden Klinge durchaus auch auf Zertrümmerung ausgelegt um eben trotz Panzerung eine Wirkung zu erzielen.

Der Säbel als typische Bewaffnung der leichten Kavallerie, ergab sich aus der Kampfweise dieser speziellen Reiterei. Anders als die schwere Kavallerie, welche in Linie kämpfte, setzte man die leichte Reiterei sehr selten so ein. Man nutze diese Einheiten eher um Nachschub und Train anzugreifen, Spähdienste bzw. Aufklärung durch zuführen oder um die Verfolgung von flüchtenden Feinden aufzunehmen. Sie waren also im Kampf eher seltener in geordneter Linie im Einsatz und somit eigentlich keine Schlachtenkavallerie. Für diese Kampfweise diente ein Säbel mit dem man um sich schlagen kann wenn man es mit mehren Feinden zutun hat (da es ja keine geschlossene Linie gab!). So zählt man die Husaren zu den typischen Einheiten der leichten Kavallerie. Das Säbel der Husaren, zeichnet sich vor allem durch seine relativ starke Krümmung und spärlichen, meist nur aus einem einzigen Hauptbügel bestehenden Handschutz aus. Auch die Mitteleisen sind recht markant bei den Husarensäbeln.

Wobei man die Bewaffnung der leichten Kavallerie nicht unbedingt auch als "leichten Säbel" bezeichnen kann und sich keines Wegs täuschen lassen sollte. Da es Kavalleriesäbel der leichten Reiterei gibt, welche sehr massive und wuchtige Blankwaffen sind. So zum Beispiel der Blücher Säbel (M1811 Kavalleriesäbel Preußen) oder der Mle 1822 aus Frankreich sind meiner Meinung nach alles aber keine leichten Säbel.

Zeitgenössische Kommentare eines Husars zur Zeit der preußischen Umstellung vom M1811 zum M1852 Korbsäbel besagen, dass ein geübter Kavallerist mit einem Blüchersäbel einem Feind mit einem Hieb sogar den Arm komplett abschlagen konnte.

Die Schaschka,

ist ein spezieller Säbeltyp, welcher auch als Kosakensäbel bekannt ist. Charakteristisch für diesen Säbel ist sein einfaches Gefäß, was bedeutet er hat üblicherweise keinerlei Handschutz. Weder Griffbügel, Parierstange oder Korb ist an dieser Waffe zu finden (Ausnahmen sind einige Dragoner-Schaschkas). Schaschkas haben außerdem am Griffende eine stark überstehende Griffkappe, welche das entgleiten der Waffe aus der Hand verhindern soll. Durch seine schlanke Gefäß-Form ist dieser Blankwaffentyp relativ bequem zu tragen. Durch die vergleichsweise mäßige Krümmung (Pfeilhöhen zwischen 1cm und 3cm sind die Regel) ist dieser Säbel sehr gut zum Stich geeignet. Bei der Betrachtung der Schaschka-Modelle ist ersichtlich, dass die Krümmung der Klinge bei älteren tendenziell etwas stärker war als bei den jüngeren Modellen.

(Foto einer M1927 Schaschka mit ergänztem Ortblech an der Scheide! Das Mosin Nagat Bajonett ist vor 1930 gefertigt da es keinen Druckknopf besitzt)

Der Klewang

ist ein ursprünglich aus Malaysia und den Philippinen stammendes Schwert. Einst charakterisiert durch eine gerade einschneidige Klinge welche eine Art Panduren-Spitze aufwies. Die holländischen Kolonialtruppen lernen diesen Waffentyp kennen und nutzten ihn spätestens 1898 in abgeänderter Form in der Provinz Aceh auf Sumatra im Kampf gegen Aufständische. Wir wollen uns dieser niederländischen Version widmen. Denn der klassische holländische Klewang ist vom Typ klar als Säbel zu bezeichnen. Sehr typisch ist der massive meist aus Eisen bestehende Korb zum Schutze der Hand. Außerdem weißt er eine relativ kurze, um die 60cm, aber massive Klinge auf. Stets mit einer Pandurenspitze versehen und oft durch Hohlbahnen erleichtert. Erwähnt sollte noch werden das dieser Säbel auch gern als Marechausse-Säbel bezeichnet wird, da er den holländischen Polizeieinheiten ausgerüstet wurde. Unten stehendes Foto zeigt einen M1913 der Marechausse (paramilitärisch organisierte Polizeitruppe).Dieser Säbeltyp wurde noch bis 1941 für die US-Marine hergestellt und verwendet.

Der Briquet-Säbel

das Briquet-Säbel bekam seinen Namen von den französischen Infanteristen. Da die Form an ein Feuerstahl erinnerte nannten sie den um 1767 eingeführten neuen Infanterie-säbel auch so. Diese spöttische Bezeichnung hielt sich wacker bis in die heutige Zeit. Wobei ganz witzig ist, dass diesen Model um 1806 offiziell als "Sabre Briquet" bezeichnet wurde.

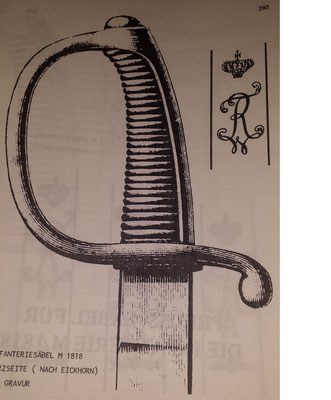

Erstaunlich ist, dass sehr viele Nationen jener Zeit dieses Model übernehmen oder in abgeänderter Art einführten. So gibt es zum Beispiel ein preußisches Briquet-Säbel welches als Beute Waffe während der Napoleonischen Kriege einverleibt wurde und spätestens um 1818 offizielle Bewaffnung der Infanterie wurde. In der Schweiz werden über die kantonale Ordenanz einige verschiedene Versionen dieses Säbeltyps eingeführt. Eigentlich gab es in halb Europa Modele dieses Säbeltyps. Charakteristisch für dieses Säbel ist sein schlichtes komplett aus Messing gegossenes Gefäß mit einer gerippten Hilze, einer im Guß imitierten kompletten Griffkappe inklusive angeformter Vernietkappe. In vielen Modellen alles aus einem Guss, inklusive des einfachen Griffbügels, welcher in einer Parierstange endet.

Die Klinge ist meist um die 60cm lang und wenig gekrümmt. Der Ort liegt stets in der Rückenlinie. Unten stehende Beispiele sind links ein M1767 aus Frankreich (oder ein M1794 aus Bayern, kann aufgrund fehlender

stempel oder Gravuren nicht sicher bestimmt werden)) und ein M1818 aus Preußen auf der rechten Seite

Der Dolch,

wurde bereits in der Jungsteinzeit genutzt und ist so erwiesenermaßen der älteste Blankwaffentyp.

Der Dolch kann sowohl einschneidig wie auch zweischneidig sein. Obwohl die meisten europäischen Dolche eine gerade zweischneidige Klinge besitzen gibt es auch viele orientalische Modelle, welche eine gebogene Klinge aufweisen. In der Regel wird er mit der Faust geführt und gehalten. Ein großer Typenunterschied zum Messer ist der gerade Griff da das Messer tendenziell eher einen gebogenen, geschwungen Griff besitzt oder ein abgewinkeltes Heft mit Griffkappe. Man könnte vereinfacht in den meisten Fällen beim Dolch von einem Miniatur Schwert reden wobei das Messer eher eine Miniatur des Säbels ist. Natürlich gibt es auch hier sehr viele Ausnahmen, aber als Faustregel doch anwendbar.

Der Linkhanddolch diente in Zeiten der mit Blankwaffen ausgetragenen Duelle als zusätzliche Bewaffnung zum Degen bzw. Rapier um sowohl defensiv als auch offensiv im Kampf seine Anwendung zu finden.

Der Degen,

ist ein hautsächlich auf den Stoß also den Stich ausgelegte Blankwaffen. Auch hier gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel den Haudegen oder auch viele ältere Felddegen, welche eher breite schwere Klingen haben und schon fast wieder an Schwerter erinnern.

Doch der überwiegende Teil dieses Waffentypes diente eher dem Stich. Der Degen kann fast alle existierende Klingenquerschnitte besitzen aber am häufigsten ist der linsenförmige, sechskantige aber auch drei- und vierkantiger Querschnitt. Natürlich auch oft mit Hohlkehlen denn besonders bei leichten Stichdegen war es wichtig die Klinge bei hoher Elastizität und Stabilität trotzdem so leicht wie möglich zu machen. Nicht unerwähnt sollen jene Degen sein, welche eigentlich keine Bewaffnung sondern Rang- oder Statussymbole waren und in ihrer gesamten Erscheinung oft prunkvoll und verspielt wirken. Gala- und Hofdegen zum Beispiel wurden so zierlich hergestellt, dass niemand auf die Idee kommen würde diese Objekte als Waffe zu bezeichnen. Aber auch viele Offiziersdegen, vor allem ab Mitte des 19. Jahrhunderts und sogar bis in den 1.Weltkrieg hinein, waren eher ein Rangabzeichen statt eine Bewaffnung. Das ist natürlich auch bei vielen Offiziersäbeln dieser Zeit der Fall.

Der Pallasch

Der Pallasch gehört streng genommen zur Familie der Degen. Es gibt keine klare Definition wann ein Degen als Pallasch bezeichnet wird. Die Meinungen gehen selbst in der Fachliteratur auseinander. Manche vertreten die Meinung ein Pallasch ist ein schwerer, eisen montierter Degen mit kräftiger einschneidiger Klinge. Manche machen es wieder ganz vom Gefäß abhängig. Fakt ist, dass zum Beispiel in Preußen keine Waffe als Pallasch bezeichnet wurde und jede lange Griffwaffe bzw. Blankwaffe mit gerader Klinge, stehts als Degen tituliert wurde. Der Begriff als solches kommt aus Ungarn und beschreibt eigentlich eine Blankwaffe, welche mit der heutigen Bedeutungsvorstellung eines Pallaschs nicht ganz entspricht. Damals galt der Pallasch (aus dem ungarischen Pallos, was man als Schwert übersetzen kann) als eine späte Form des Reitschwertes und da zählten erstaunlicherweise in diesem Fall sogar Blankwaffen mit leicht gekrümmten Klingen dazu.

Das bringt uns also nicht weiter!

Ich für meinen Teil bezeichne eine Blankwaffe als Pallasch, wenn es sich um einen schweren Degen handelt, welcher eine in der Regel einschneidige Klinge besitzt und typischerweise dem 18. und 19. Jahrhundert zu zuordnen ist! Oft sind diese Blankwaffen dann Mannschaftsstücke.

Es sei noch erwähnt, dass der Pallasch als typische Bewaffnung der schweren Kavallerie und besonders der Kürassiere galt. Das ist hauptsächlich der Kampfweise zuschulden da die schwere Kavallerie üblicherweise in Reih und Glied, also in einer Linienformation mit der gezogenen Blankwaffe auf den Feind zu ritt. Es wurde also eher auf einen Stoß mit der Blankwaffe abgezielt. Da eignete sich natürlich der Pallasch am Besten, mit seiner geraden kräftigen Klinge.

Zu dieser Zeit (18. und frühes 19. Jahrhundert) galt die Blankwaffe noch als Hauptbewaffnung der Kürassiere und obwohl die Feuerwaffen längst eine sehr hohe Stellung in der Bewaffnung einnahmen, war es doch die Blankwaffe die als unverzichtbares Element der schweren Reiterei galt.

Trotz alledem begann natürlich der Abstieg der Blankwaffe mit den immer effektiver gewordenen Schusswaffen.

Erstaunlicherweise erhielt sich sogar diese alte Kampfweise noch bis in den ersten Weltkrieg, wo Ulanen-Regimenter mit gezogenem Säbel und sogar mit der Kavallerielanze auf die Stellungen der Feinde zu ritten und völlig im Maschinengewehrfeuer untergingen. Erst nach den ersten verheerenden Misserfolgen dieser alten Kampfweise in den ersten schlachten des 1.Weltkrieges begann ein Umdenken und so entstand Schritt für Schritt ein völlig anderes Konzept der Kriegsführung. Dabei verlor die Blankwaffe dann völlig an Bedeutung. Die Kürassiere und schwere Reiterei mussten dann in den darauf folgenden Jahrzehnten schließlich den Panzern und anderen Waffen weichen und somit wurde der Pallasch schließlich ganz zum Relikt vergangener Zeiten.

Die Stangenwaffen

werden in der Regel als solche bezeichnet wenn an einem langen Schaft eine Klinge für Hieb oder Stich befestigt ist. Es gibt unzählige Varianten der Stangenwaffe doch in den meisten Fällen wird ein Blatt oder eine Klinge am Schaft durch sogenannte Schaftfedern und oder einer Tülle mit Hilfe von Bolzen oder Nägel befestigt. Es kommen aber auch Bänder zum Einsatz um den festen Sitz auf dem Schaft zu gewährleisten. Man differenziert den Spieß, die Lanze und den Sperr durch folgende im Wesentlichen völlig zu unterscheidenden Handhabungen.

Der Speer,

ist eine Stangenwaffe welche hauptsächlich geworfen wurde. Obwohl diese Waffe genauso wie der Dolch bereits in der Jungsteinzeit Verwendung fand, ist seine Anwendung in diesen frühen Epochen der Menschheit eher im Bereich der Jagd anzusiedeln. Selbst früheste Höhlenmalereien stellen gelegentlich Jagdszenen mit Speeren dar.

Bereits in der Antike von vielen Völkern genutzt, ist aber besonders das Pilum der Römer bekannt und darf wohl deshalb vorsichtig als berühmtester Vertreter dieses Stangenwaffentyps bezeichnet werden. Auch bei den Germanen war der Speer neben dem ebenso beliebten Spieß weit verbreitet. Das war wohl zum Einen aufgrund seiner günstigen Herstellungskosten so, als auch der Tatsache geschuldet, dass der Göttervater Odin persönlich in der Mythologie mit einem Speer bewaffnet war. So kann man den Speer als eine der wichtigsten und beliebtesten Waffen unserer Vorfahren bezeichnen.

Der Speer besitzt eine relativ schlanke und feine Spitze. Um seine Wurfeigenschaften zu verbessern durfte die Waffe nicht kopflastig sein. So wurde mit einem Metallstück oder Eisenbeschlag am anderen Ende versucht den Schwerpunkt möglichst mittig zu verlagern. Der Speer kam mit zunehmender Panzerung langsam aus der Mode und spielte letztlich im 12.Jahrundert nur noch eine Nebenrolle.

Der Spieß,

ist eine Waffe des Fußkämpfers welche in der Regel länger als der Speer war, denn der Spieß sollte nicht geworfen werden. Die Spitze ist wuchtiger und schwerer als beim Speer. War aus diesem Grund auch dazu geeignet so manche Panzerung zu durchstoßen. Etwa im 13.Jahrhundert entwickelt sich aus dem Spieß die sogenannte Hellebarde oder auch Helmbarte genannte Stangenwaffe welche spätestens mit den erfolgreichen Schlachten der schweizer Bürger gegen die Feudalheere ihrer Widersacher eine der wichtigsten Stangenwaffen wurde.

Die Lanze,

ist eine von der Reiterei eingesetzte Stangenwaffe, welche im Laufe der Zeit immer massiver wurde. Zur Blütezeit der Rüstungen als eine solche Panzerung bis zu 25Kg schwer sein konnte musste man natürlich entsprechende Durchschlagskraft auf die Lanzenspitze übertragen können damit man einen so dicken Eisenschutz auch durchbohren konnte. Zu dieser Zeit war ein Lanzenschaft bis zu 9cm stark im Querschnitt und konnte kaum noch gehalten werden wenn der Reiter im vollen Galopp sein Ziel traf. Aus diesem Grund bilden sich im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts Rüsthaken am Harnisch heraus. Auch um die Lanze dort ablegen zu können denn das hohe Gewicht einer solchen Waffe ist nicht zu unterschätzen. Außerdem werden zum Schutze der Hand kleine an der Lanze angebrachte Schilder verwendet.

Im napoleonischen Militär dienten 4 Ulanen-Regimenter, welche sich auch polnischen Freiwilligen rekrutierten und sich als recht nützlich erwiesen. Der wohl typischste Bestandteil der Bewaffnung, der Ulanen, war die Lanze. So wurden die Lanzenreiter in Europa wieder beliebt und die meisten Nationen unterhielten eigene Ulanen-Regimenter. 1890 wurden sogar noch die kaiserlichen Kavallerie Einheiten mit Lanzen ausgerüstet, welche aus Stahlrohr gefertigt wurde. Erst 1927 wurde die Lanze bei den letzten deutschen Kavalleristen, Der Reichswehr, abgeschafft.

Bei den Polen wurde die Lanze sogar noch im 2.Weltkrieg von den Ulanen getragen.