Der Säbel der Schaumburger Karabiniers

Der Säbel der Karabiniers aus Schaumburg-Lippe zu Bückeburg zählt zu den seltensten Blankwaffen des 7-Jährigen Krieges (1756–1763). Trotz seiner Seltenheit ist er relativ bekannt – nicht zuletzt wegen der beinahe sagenumwobenen Geschichte der Schaumburger Karabiniers.

Das Karabinierkorps Schaumburg-Lippe-Bückeburg genoss in dieser Epoche einen ausgezeichneten Ruf. In den Schlachten des 7-Jährigen Krieges bewiesen die Reiter außergewöhnliche Tapferkeit und Geschick. Kein Wunder, dass sie den Beinamen „Eiserne Männer“ oder auch „Schwarze Teufel von Bückeburg“ erhielten – gefürchtet und respektiert zugleich von Freund wie Feind. Über diese Eliteeinheit sind zahlreiche Geschichten überliefert.

Da die kleine Grafschaft Schaumburg-Lippe zu Bückeburg nicht in der Lage war, große Truppenkontingente aufzustellen, konzentrierte man sich auf eine kleine, aber hervorragend ausgebildete Einheit.

In diesem Artikel möchte ich die Unterschiede der drei bekannten Varianten dieses seltenen Säbels aufzeigen.

Variante I: Löwenkopf-Gefäß („Froschkopf“)

-

Gefäß: Messing mit Löwenkopf; scherzhaft „Froschkopf“ genannt, aufgrund der besonderen Form.

-

Klinge: Breiter, tiefer Hohlschliff beidseitig; dadurch flexibel, leicht und sehr gut ausbalanciert.

-

Befestigung: Angelvernietung am unteren Ende des Gefäßes; keine Nieten durch die Griffhülse.

-

Verzierung: Keine Klingenätzung erkennbar.

-

Vermutung: Wahrscheinlich die erste Version dieses Modells, genaues Herstellungsdatum unbekannt.

Maße und Gewicht:

-

Gesamtlänge ohne Scheide: 101 cm

-

Klingenlänge: 86,5 cm

-

Klingenbreite: ca. 3,8 cm

-

Pfeilhöhe: ca. 2,7 cm

-

Gewicht ohne Scheide: 0,98 kg

-

Gewicht mit Scheide: 1,86 kg

Variante II: Adlerkopf-Gefäß

-

Gefäß: Messing mit Adlerkopf; etwas schwerer als Variante I.

-

Klinge: Form identisch zu Variante I, jedoch kräftiger, um die Balance zu wahren.

-

Befestigung: Drei Eisennieten durch Angel und Griffhülse.

-

Verzierung:

-

Beidseitig verschlungenes „W“ (für Graf Wilhelm, 1748–1777).

-

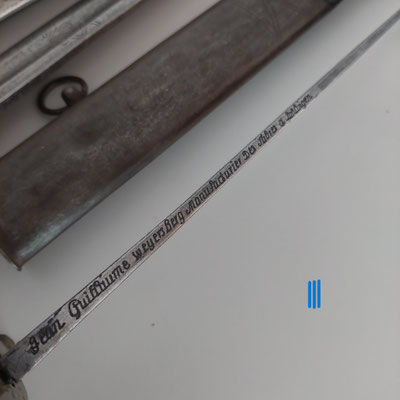

Auf dem Klingenrücken graviert: „Johann Wilhelm Weyersberg Fabriquant à Solingen“.

-

-

Anmerkung: Warum stilistische und technische Details verändert wurden, ist nicht bekannt. Vermutlich entstand diese Variante parallel zu Variante I oder durch spätere Zukäufe.

Maße und Gewicht:

-

Gesamtlänge ohne Scheide: 98,5 cm

-

Klingenlänge: 83,5 cm

-

Klingenbreite: ca. 4,4 cm

-

Pfeilhöhe: ca. 1,5 cm

-

Gewicht ohne Scheide: 1,29 kg

-

Gewicht mit Scheide: 2,28 kg

Variante III: Löwenkopf-Gefäß mit voller Keilklinge

-

Gefäß: Entspricht Variante I, jedoch ohne Vernietknäufchen am Löwenkopf.

-

Klinge: Volle Keilklinge – typisch für die Zeit der napoleonischen Kriege.

-

Umbau: Vermutlich aus Restbeständen zusammengesetzt oder beschädigte Klingen ersetzt.

-

Verzierung: Verschlungenes „W“ mit Krone (eingeätzt), vermutlich auf Graf Georg Wilhelm (1787–1807) bezogen.

-

Balance: Weniger günstig, da kopflastig – ein Hinweis auf improvisierte Reparaturen.

-

Besonderheit: Fehlende Laschen an der Parierstange. Möglich ist eine zeitgenössische Anpassung der Trageweise; bei anderen Exemplaren mit Keilklinge sind die Laschen nachweislich noch vorhanden. Ob es sich um Abänderung oder Beschädigung handelt, bleibt ungeklärt.

Maße und Gewicht:

-

Gesamtlänge ohne Scheide: 102,5 cm

-

Klingenlänge: 89 cm

-

Klingenbreite: ca. 3,9 cm

-

Pfeilhöhe: ca. 3 cm

-

Gewicht ohne Scheide: 1,19 kg

-

Gewicht mit Scheide: 2,12 kg